Há trinta anos, os quadrinhos passaram por um dos seus períodos mais cataclísmicos. E em se tratando de um gênero onde os super-heróis predominam, o uso do termo “cataclísmico” realmente tem lá seu peso. Era 1986, o ano em que o impensável ocorreu, limites foram rompidos e nada mais foi igual.

Mesmo com seus altos e baixos criativos, ousadias e inovações, os gibis até meados da década de 1980 eram considerados previsíveis, voltados para o público infantil, com raros momentos onde conceitos ou protagonistas realmente evoluíam (Peter Parker foi uma dessas raridades), mortes de personagens do primeiro escalão quase sempre eram desfeitas (Jean Grey não entra nessa cota. Nem teria como. A mulher usa o codinome Fênix, pelamor!) e o uso realmente efetivo da mídia estava mais presente em outros estilos, como o Spirit de Will Eisner, alguns dos grandes trabalhos da MAD ou da EC Comics, enquanto os supers na maioria das vezes eram apenas formulaicos.

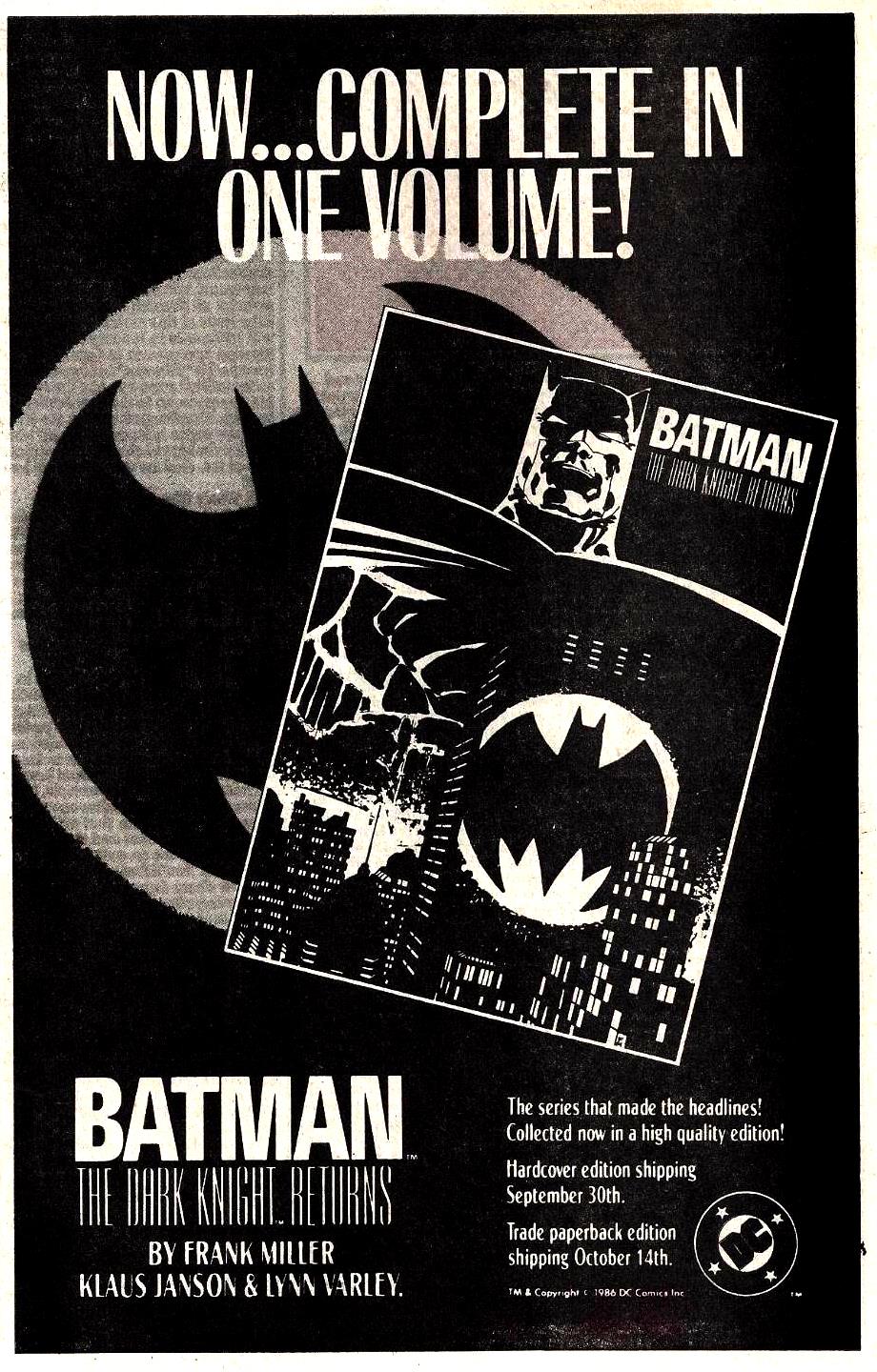

Tudo isso mudou completamente em um período de apenas um ano. Em vários níveis e frontes, uma devastadora onda de eventos não relacionados encerrou ciclos, abriu novos caminhos, desfez e refez conceitos. Sim, vamos logo falar das obras mais emblemáticas de 1986, Watchmen e Batman – O Cavaleiro das Trevas. As duas graphic novels (termo que Alan Moore consideraria uma mera invenção de marketing e por isso mesmo desnecessário) que simbolizaram a maturidade do gênero.

Mesmo tendo sido precedidas por uns quinze anos pontuados por histórias com temáticas adultas (a exemplo do envolvimento de Roy Harper, parceiro mirim do Arqueiro Verde, com o vício em heroína, algo chocante para a época de sua publicação no começo dos anos 1970 e o fatalismo da abordagem de Jim Starlin na breve saga de Adam Warlock, onde o personagem comete suicídio cósmico para salvar o universo de seu ego futuro) ou mais elaboradas em termos de narrativa e estrutura (o maior exemplo é o Demolidor de Frank Miller, uma das séries mais fascinantes em termos de evolução do autor), foi com a maxi-série em 12 partes de Moore e Dave Gibson e a mini-série em 4 partes de Miller que se passou a falar de super-heróis FORA dos círculos restritos aos fãs. Ah, é bom lembrar, nessa época, “nerd” era um termo usado para se referir àquele estereótipo norte-americano do sujeito com notas altas, muito conhecimento científico e zero de sociabilidade. Isso de se referir à quem gosta de gibis, desenhos animados e filmes FC como nerd é uma invenção mais recente. Onde estávamos mesmo? Certo, super-heróis se tornando papo de adulto.

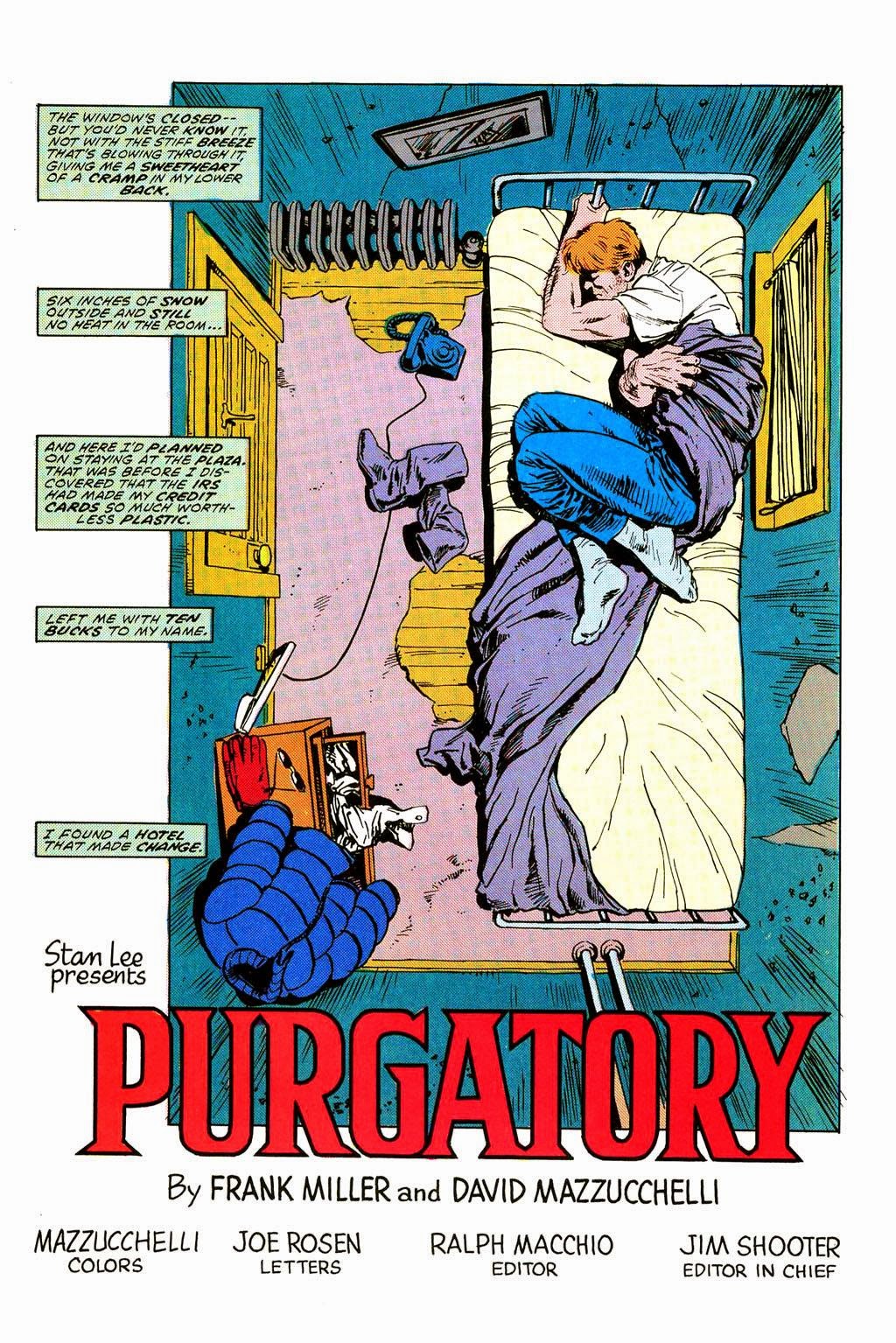

Talvez por ter sido publicada em uma mensal, outra obra de Miller não tenha alcançado o mesmo estardalhaço de Cavaleiro das Trevas, embora seja aclamada como uma obra-prima. Born Again ou, como a conhecemos no Brasil, A Queda de Murdock, é a segunda passagem do autor na revista do Demolidor. E não deixa nada a desejar diante da mini estrelada pelo Morcego. Em parceria com David Mazuchelli, Miller produziu um conto urbano e épico, sem desconsiderar os aspectos super-heróicos, chegando o mais próximo possível do que poderíamos chamar de gibi cinematográfico. Não um storyboard implorando pra ser adaptado. Uma síntese equilibrada entre as possibilidades dos quadrinhos e a inspiração do cinema. Ironicamente, um gibi com temática adulta, abordando uma das maiores tragédias da humanidade, foi apresentado em 1986 com um visual de fábula. Os personagens antropomórficos de Maus (leia nosso review AQUI), ao mesmo tempo contrastavam com o horror do holocausto perpetrado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e representavam, sob a visão do autor Art Spiegelman, povos, nacionalidades e ideologias. Baseando-se nas histórias narradas por seu pai, sobrevivente do massacre, Spiegelman usou os quadrinhos para contar não apenas mais um episódio de guerra, também desabafou com o leitor sobre a relação conturbada entre os dois, pai e filho.

Ironicamente, um gibi com temática adulta, abordando uma das maiores tragédias da humanidade, foi apresentado em 1986 com um visual de fábula. Os personagens antropomórficos de Maus (leia nosso review AQUI), ao mesmo tempo contrastavam com o horror do holocausto perpetrado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e representavam, sob a visão do autor Art Spiegelman, povos, nacionalidades e ideologias. Baseando-se nas histórias narradas por seu pai, sobrevivente do massacre, Spiegelman usou os quadrinhos para contar não apenas mais um episódio de guerra, também desabafou com o leitor sobre a relação conturbada entre os dois, pai e filho.

Enquanto autores e séries abriam novos caminhos, os materiais mais tradicionais tentavam um meio-termo que viria a engessar o gênero por alguns anos. Muitos dos conceitos tidos como ultrapassados, bobos ou infantis, começaram a ser caçados e erradicados sem piedade. A Era de Prata tornou-se uma expressão constrangedora. Não foi à toa que seu personagem-símbolo, Barry Allen, o segundo Flash, morreu enquanto salvava vários universos.

No ano anterior, a DC Comics havia deflagado a Crise nas Infinitas Terras, uma história que, se não agradou a todos, nem alçou o status de obra-prima, inegavelmente conseguiu ser impactante e, por algum tempo, irreversível. A série em 12 capítulos concluiu em 1986, praticamente desfazendo e refazendo cinco décadas de cronologia multiversal de Superman, Batman, Mulher-Maravilha e cia. Ninguém acreditou que as mortes do Flash e da Supergirl fossem pra valer. A coisa se tornou séria quando os leitores viram praticamente todo o multiverso ser destruído pela onda de antimatéria liberada pelo Antimonitor. No final, as cinco versões paralelas da Terra que sobreviveram se fundiram para criar a única Terra do, agora, Universo DC.

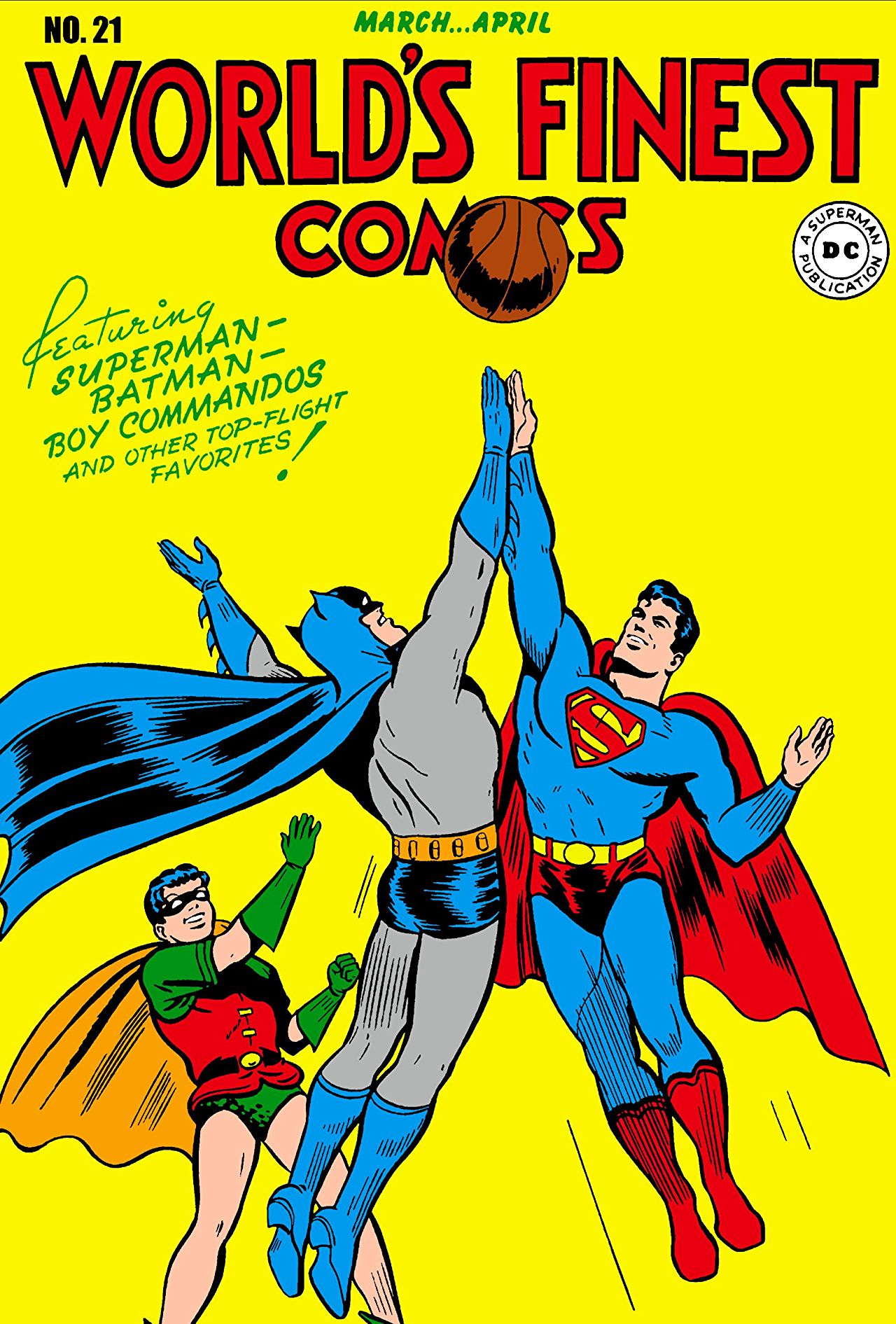

A ordem era tornar os personagens mais “humanos”, o que quer que isso significasse na cabeça dos editores. Ao invés de termos o Homem de Aço e o Cavaleiro das Trevas como amigos, passamos a ver os dois como opostos ideológicos, em uma tentativa de capitalizar o êxito da mini-série de Miller. Emblematicamente, foi o ano em que cancelaram a tradicional revista World’s Finest, na qual Superman e Batman eram “Os Melhores do Mundo”.

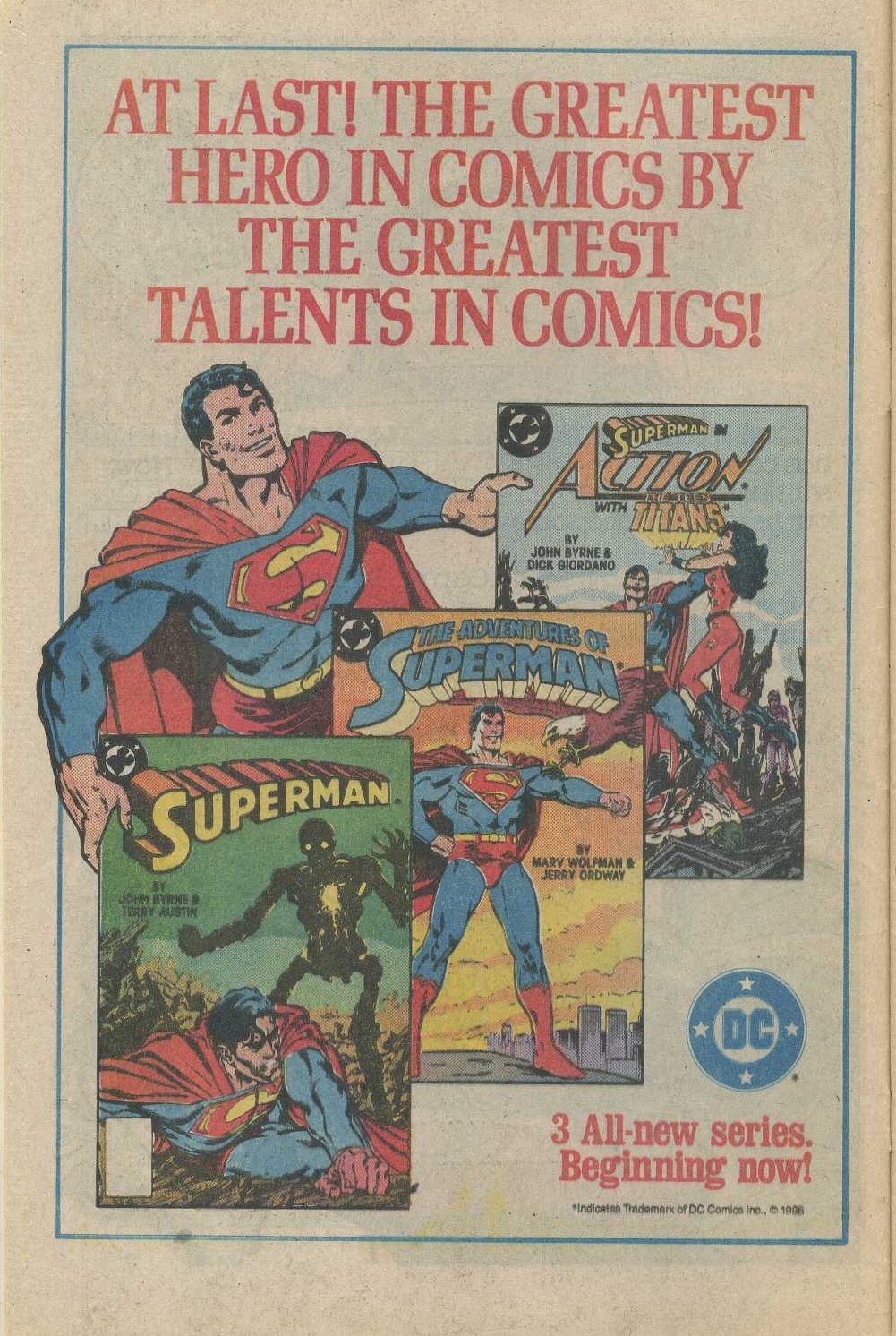

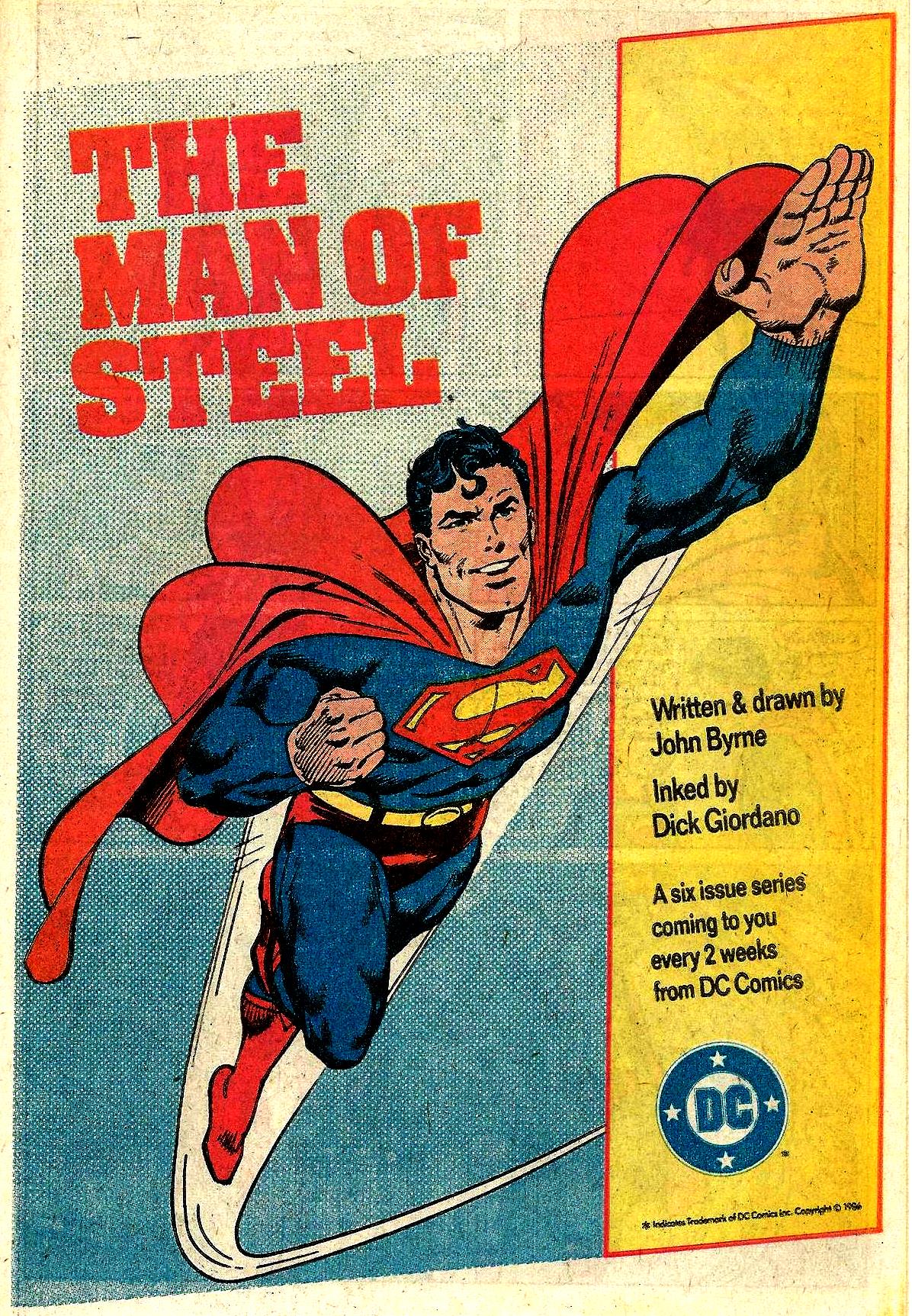

Todas as pirações psicodélicas ou fantásticas envolvendo o legado de Krypton foram trocadas por um conceito no qual o planeta natal de Kal-El era uma sociedade altamente avançada e fria, ele seria o único sobrevivente e portanto não teríamos mais a cidade engarrafada de Kandor, nenhum dos super-animais, prisioneiros da Zona Fantasma e, desfazendo décadas de histórias, nem mesmo a Supergirl teria existido. Pra completar a enxugada editorial, Clark Kent só teria iniciado sua carreira como Superman já em idade adulta, por isso, adeus, Superboy. O super-herói original teve uma despedida magistralmente escrita por Alan Moore (ironia das ironias, apesar de ser visto como o sujeito que desconstruiu os super-heróis, o barbudo escreveu uma homenagem comovente e respeitosa com “O Que Aconteceu ao Homem do Amanhã?”) e foi então entregue aos cuidados de John Byrne, em uma clara tentativa de marvelizar e atualizar o personagem. A mini-série Man of Steel foi lançada em 1986, fazendo desse o ano em que fomos apresentados à uma nova versão do Último Filho de Krypton.

Se na DC Comics tivemos um genocídio cósmico multiversal, na Marvel aconteceu um massacre, com repercussões e consequências quase tão importantes. A franquia mutante seguiu um caminho totalmente novo e rumou para o sucesso assombroso dos anos 1990, a partir do ano de 1986, com seu primeiro crossover, o “Massacre de Mutantes”. Além de elevar ainda mais a popularidade dos X-Men, “Massacre” mostrou aos editores o quanto seria rentável promover eventos interligando várias revistas, dando início à uma tradição que dura há décadas, para o bem ou para o mal. Como toda tendência, essa também gerou seus excessos, imitações e desgastes. Há quem atribua aos crossovers a culpa pelo desinteresse e afastamento de parte dos leitores nos períodos cíclicos desses últimos trinta anos. Se olharmos por um determinado ângulo, “Massacre” deu início à uma cadeia de eventos que culminou com a criação da Image no começo dos anos 1990. O que gerou outro BOOM na indústria e uma eventual implosão. Só que acarretaria, mais alguns anos adiante, na reemergência da mesma Image, atualmente uma das mais criativas e prolíficas editoras do mercado.

Curiosamente, na contramão da extinção do multiverso na DC, a Marvel investiu em uma linha inteira situada em um universo paralelo. Jim Shooter, o polêmico editor-chefe da Casa das Ideias à época, criou o conceito de um novo universo chamado… Novo Universo. O cara teve momentos bem mais criativos, acredite. Apesar de ter sido uma aposta ousada e que gerou certa atenção, infelizmente tudo implodiu diante de histórias e arte não tão populares.

Uma nova editora surgiu nesse mesmo ano de 1986 e se tornou uma alternativa para leitores e artistas. A Dark Horse veio com a proposta de ser diferente das duas grandes, garantindo liberdade criativa e direitos autorais. Frank Miller, Mike Mignola, Paul Chadwick, John Byrne e outros, puderam ter o que lhes era negado na DC e na Marvel. Em tempos pré-Vertigo, foi nessa editora que os leitores puderam ver novas ideias, conceitos e abordagens, bem além do tradicional mundo dos super-heróis.

Entre encerramentos, conceitos sendo descartados ou escondidos como se fossem brinquedos constrangedores, renovações e inovações, a sensação que temos, ao olhar para o agora distante ano de 1986 é de que tínhamos a vontade de mudar, soluções engenhosas, oportunismo e um certo comportamento comum a alguns adolescentes-quase-adultos. Obviamente, as cinco décadas de quadrinhos até então possuíam uma quantidade imensurável de materiais caminhando sobre a linha fina entre a fantasia inspirada e o ridículo indefensável. Não se tratavam de histórias para crianças. Em alguns casos, era coisa mal-feita, ruim, ofensiva à inteligência da maioria das crianças. E enquanto novos autores ofereciam uma abordagem tida como adulta, na verdade se trava de material escrito com habilidade, capricho e coerência. Infelizmente, o que os editores absorveram foi apenas uma suposta seriedade nos temas, supondo que o colorido ou fantasioso era o problema à ser extirpado.

Acha que estou saindo da proposta de “apocalipse em 1986”? Vai vendo…

De tudo isso que falamos, gerou-se o intragável grim and gritty, uma tendência à fazer dos personagens e histórias uma amarga, antipática e violenta maçaroca de mau-humor, escárnio, violência e angústia. Essa praga tomou conta de muitas séries, estragou personagens e se espalhou por muito tempo. Em uma tentativa de negar a diversão da infância, buscaram mostrar o quanto eram mauzões e rebeldezinhos, emulando os aspectos mais fáceis dos trabalhos de Miller e Moore. Sim, foi Miller quem praticamente tornou impossível não querer usar a narração em primeira pessoa, ao invés dos balões de pensamento, com frases de efeito, como se todo personagem fosse Clint Eastwood. Só que com ele funcionava. E o cara sabia quando parar ou mudar a entonação, vide o monólogo interno de Foggy Nelson ao acordar e ver Glorianna O’Brien preparando o café da manhã, em Born Again. Não era Clint Eastwood, era Dan Aykroyd. O mesmo vale pra Moore, que inseria todo tipo de desmascaramento em suas histórias, expondo verdades e opiniões detonadoras aos nossos personagens tolos de infância, tentando quebrar tradições, porém sem deixar de lado a criatividade. Em julho de 1986, na edição 50 de Swamp Thing, ao final da guerra entre as Trevas Originais e a Luz Celestial, Caim e Abel se perguntavam qual seria o mote das histórias, já que elas não seriam mais tão maniqueístas, simples confrontos entre bem e mal. Moore abria caminho para novos rumos, não ditava que rumos seriam esses.

O mesmo vale pra Moore, que inseria todo tipo de desmascaramento em suas histórias, expondo verdades e opiniões detonadoras aos nossos personagens tolos de infância, tentando quebrar tradições, porém sem deixar de lado a criatividade. Em julho de 1986, na edição 50 de Swamp Thing, ao final da guerra entre as Trevas Originais e a Luz Celestial, Caim e Abel se perguntavam qual seria o mote das histórias, já que elas não seriam mais tão maniqueístas, simples confrontos entre bem e mal. Moore abria caminho para novos rumos, não ditava que rumos seriam esses.

Esse ano foi Ragnarok e Kali Yuga misturados, um sismo com tremores secundários, destruindo muito, renovando bastante, deixando ruínas medonhas e terrenos férteis. E para servir como encerramento altamente simbólico de um ciclo, ao final de 1986, mais especificamente em dezembro, faleceu Gardner Fox, roteirista lendário que começou na indústria ainda na Era de Ouro. Criador da Sociedade da Justiça da América, o primeiro super-grupo dos quadrinhos, roteirizou as versões originais de Flash, Hawkman e muitos outros. Quando a Era de Prata começou, ele assumiu os roteiros de Adam Strange e das novas versões de Hawkman e Atom, além de reinventar o super-grupo original como a Liga da Justiça da América. Suas histórias na Liga eram carregadas de ciência, ficção científica e bobagens risíveis. Literalmente a cara da DC Comics na Era de Prata. Ao mesmo tempo em que os heróis deduziam e solucionavam as ameaças usando a racionalidade, até mesmo ensinando aos leitores muitos fatos científicos, agiam como retardados em muitas das cenas de interação, tinham personalidade rasa e pagavam micos tenebrosos. Em uma edição da Liga, na falta de ameaças, eles se reuniram pra fazer faxina no Santuário Secreto da Liga, com direito a vermos a Mulher-Maravilha usando avental. Ah, Seu Fox…

Bobagens à parte, o cidadão brilhava mesmo era nos conceitos de FC. Por isso merece citação honrosa. Afinal, é dele o roteiro de The Flash #123, onde a nova versão do personagem encontrou sua contraparte da década de 1940. Barry Allen e Jay Garrick foram reunidos sob o conceito de multiverso, uma teoria científica apresentada em 1957 por Hugh Everett III, conhecida como “Interpretação ou Teoria dos Muitos Mundos”. Sim, o “criador” do Multiverso na DC faleceu no ano em que a editora e muitos leitores julgavam o conceito de terras paralelas como confuso, infantil, responsável pelos problemas de suas séries… Mais emblemático e simbólico, impossível.

Desde então, a indústria continua ligada à 1986. Seja seguindo conceitos, tentando retomar o que veio antes, lutando pra se dissociar ou qualquer outra atitude que, no final das contas, apenas reforça o quanto esse ano foi singular e influente. Mundos morreram, mundos renasceram e nada mais foi igual depois de 1986, parafraseando o anúncio de Crise nas Infinitas Terras. O marketing da DC nunca foi tão certeiro ou involuntariamente profético em um slogan…